Наши телефоны:

Билайн 903-769-3430; Мегафон 920-980-4100; МТС

В Подмосковье как часть Восточно-Европейской равнины, по направленности современных геологических процессов относится к аккумулятивно-денудационному типу территорий. Основные формы его рельефа созданы на неотектоническом этапе развития при преобладании процессов денудации, протекающих более интенсивно на возвышенностях; на более низких уровнях рельефа доминируют процессы аккумуляции.

В целом рельеф Подмосковья неоднороден. Непосредственно к северу и северо-западу от Москвы рельеф расчлененный, в отдельных районах напоминает низкогорно-холмистый рельеф Южного Урала. На востоке и северной окраине области расчлененность слабее, долины рек здесь слабо врезаны в плоскую низменность.

В северной части Московской области с юго-запада на северо-восток на 220-230 км. протянулась восточная оконечность Смоленско-Московской возвышенности. В пределах Московской области Смоленско-Московская возвышенность веерообразно расходится на Клинско-Дмитровскую гряду и Московско-Окский водораздел с примыкающей к нему Теплостанской возвышенностью. Максимальные абсолютные отметки водораздельных поверхностей - 270-300 м. Самая высокая точка Московской области (310 м.) находится примерно в 25 м. западнее Можайского водохранилища.

Смоленско-Московская возвышенность является водоразделом правых притоков верховьев Волги (р. Лобь, Сестра, Яхрома, Дубна), берущих начало на северных склонах возвышенности, и верховьев Москвы-реки с притоками Руза, Истра и Клязьма, дренирующих южные склоны. Общая высота водораздела снижается с запада на восток. В этом же направления увеличивается расчлененность рельефа.

В западной части Смоленско-Московская возвышенность сохранилась в виде относительно цельного массива. Водораздельные пространства часто представляют собой пологие холмы, разделенные плоскими западинами и ложбинами. Разница в высотах между вершинами холмов и поверхностями западин составляет 15-23 м.

В центральной и западной части возвышенности речные долины глубоко врезались в древние водораздельные поверхности и расчленили их на отдельные массивы. Верховья некоторых рек - Яхромы, Истры - пересекли осевую часть водораздела и начинаются на противоположном склоне Смоленско-Московской возвышенности. В соответствии с этим глубина эрозионного вреза максимальна в тех местах, где р.Яхрома и р.Истра пересекают осевые части Клинско-Дммтровской гряды. Холмисто-западинный характер вершинных поверхностей сохранился здесь не повсеместно.

Еще большую расчлененность имеют Окско-Москворецкий водораздел и Теплостанская возвышенность Средняя высота водораздельной поверхности здесь примерно на 50м. ниже, чем на Клинско-Дмитровской гряде. Теплостанская возвышенность современными и древними долинами рек расчленена на несколько небольших массивов - эрозионных останцев. Отрогами Теплостанской возвышенности в пределах г.Москвы являются Воробьевы горы и Крылатские холмы.

Западная часть Смоленско-Московской возвышенности, Клинско-Дмитровская гряда и Теплостанская возвышенность представляют собой различные стадии расчленения междуречий.

Окско-Москворецкий водораздел снижается к устью Москвы-реки и уже в верховьях р.Пахры плавно переходит в Москворецко-Окскую равнину. Преобладающие абсолютные высоты междуречий здесь составляют 150-200 м., и лишь самые центральные части находятся выше отметки 200 м. Москворецко-Окская равнина расположена на периферии области распространения московского оледенения, и поверхности междуречий по сравнению с северными районами Подмосковья почти не сохранили черт древнего ледникового рельефа. Здесь меньше мощность моренных отложений, чрезвычайно редки бессточные западины.

Долина р.Оки асимметрична. Левый борт долины с притоками Нара, Лопасня, Каширка невысокий, южные склоны Окско-Москворецкого водораздела очень пологие. Правый борт долины крутой, эта часть бассейна Оки находится уже в пределах Среднерусской возвышенности. На очень небольшой территории на юге Подмосковья, примыкающей к Тульской области, высота водоразделов снова повышается до 200-250 м. Долины р. Бол. Смедва и р.Осетр глубоко врезаны и напоминают реки Клинско-Дмитровской гряды.

Немного больше трети территории Подмосковья занимают низменности - Мещерская и Верхневолжская. Низменности имеют небольшие абсолютные высоты - 150-170 и 130-150 м. соответственно.

В Московскую область входит небольшая южная часть Верхневолжской низменности. Река Волга протекает в Тверской области, а в Московской области находятся только ее мелкие правые притоки - Лобь, Лама, Сестра, Яхрома. Эти реки берут свое начато на северном склоне Клинско-Дмитровской гряды, и там, в их верхнем течении, эрозионный врез превышает 80 м., а кое- где и более 100 м. В пределах Верхневолжской низменности реки имеют свой характер, эрозионные врезы уменьшаются до 20-40 м., причем в западной половине низменности, где средние отметки водоразделов примерно на 40 м.

В целом рельеф Подмосковья неоднороден. Непосредственно к северу и северо-западу от Москвы рельеф расчлененный, в отдельных районах напоминает низкогорно-холмистый рельеф Южного Урала. На востоке и северной окраине области расчлененность слабее, долины рек здесь слабо врезаны в плоскую низменность.

В северной части Московской области с юго-запада на северо-восток на 220-230 км. протянулась восточная оконечность Смоленско-Московской возвышенности. В пределах Московской области Смоленско-Московская возвышенность веерообразно расходится на Клинско-Дмитровскую гряду и Московско-Окский водораздел с примыкающей к нему Теплостанской возвышенностью. Максимальные абсолютные отметки водораздельных поверхностей - 270-300 м. Самая высокая точка Московской области (310 м.) находится примерно в 25 м. западнее Можайского водохранилища.

Смоленско-Московская возвышенность является водоразделом правых притоков верховьев Волги (р. Лобь, Сестра, Яхрома, Дубна), берущих начало на северных склонах возвышенности, и верховьев Москвы-реки с притоками Руза, Истра и Клязьма, дренирующих южные склоны. Общая высота водораздела снижается с запада на восток. В этом же направления увеличивается расчлененность рельефа.

В западной части Смоленско-Московская возвышенность сохранилась в виде относительно цельного массива. Водораздельные пространства часто представляют собой пологие холмы, разделенные плоскими западинами и ложбинами. Разница в высотах между вершинами холмов и поверхностями западин составляет 15-23 м.

В центральной и западной части возвышенности речные долины глубоко врезались в древние водораздельные поверхности и расчленили их на отдельные массивы. Верховья некоторых рек - Яхромы, Истры - пересекли осевую часть водораздела и начинаются на противоположном склоне Смоленско-Московской возвышенности. В соответствии с этим глубина эрозионного вреза максимальна в тех местах, где р.Яхрома и р.Истра пересекают осевые части Клинско-Дммтровской гряды. Холмисто-западинный характер вершинных поверхностей сохранился здесь не повсеместно.

Еще большую расчлененность имеют Окско-Москворецкий водораздел и Теплостанская возвышенность Средняя высота водораздельной поверхности здесь примерно на 50м. ниже, чем на Клинско-Дмитровской гряде. Теплостанская возвышенность современными и древними долинами рек расчленена на несколько небольших массивов - эрозионных останцев. Отрогами Теплостанской возвышенности в пределах г.Москвы являются Воробьевы горы и Крылатские холмы.

Западная часть Смоленско-Московской возвышенности, Клинско-Дмитровская гряда и Теплостанская возвышенность представляют собой различные стадии расчленения междуречий.

Окско-Москворецкий водораздел снижается к устью Москвы-реки и уже в верховьях р.Пахры плавно переходит в Москворецко-Окскую равнину. Преобладающие абсолютные высоты междуречий здесь составляют 150-200 м., и лишь самые центральные части находятся выше отметки 200 м. Москворецко-Окская равнина расположена на периферии области распространения московского оледенения, и поверхности междуречий по сравнению с северными районами Подмосковья почти не сохранили черт древнего ледникового рельефа. Здесь меньше мощность моренных отложений, чрезвычайно редки бессточные западины.

Долина р.Оки асимметрична. Левый борт долины с притоками Нара, Лопасня, Каширка невысокий, южные склоны Окско-Москворецкого водораздела очень пологие. Правый борт долины крутой, эта часть бассейна Оки находится уже в пределах Среднерусской возвышенности. На очень небольшой территории на юге Подмосковья, примыкающей к Тульской области, высота водоразделов снова повышается до 200-250 м. Долины р. Бол. Смедва и р.Осетр глубоко врезаны и напоминают реки Клинско-Дмитровской гряды.

Немного больше трети территории Подмосковья занимают низменности - Мещерская и Верхневолжская. Низменности имеют небольшие абсолютные высоты - 150-170 и 130-150 м. соответственно.

В Московскую область входит небольшая южная часть Верхневолжской низменности. Река Волга протекает в Тверской области, а в Московской области находятся только ее мелкие правые притоки - Лобь, Лама, Сестра, Яхрома. Эти реки берут свое начато на северном склоне Клинско-Дмитровской гряды, и там, в их верхнем течении, эрозионный врез превышает 80 м., а кое- где и более 100 м. В пределах Верхневолжской низменности реки имеют свой характер, эрозионные врезы уменьшаются до 20-40 м., причем в западной половине низменности, где средние отметки водоразделов примерно на 40 м.

выше, эрозионный врез больше. При таких малых перепадах высот реки плохо дренируют местность, много болот. Междуречья представляют собой обширные плоские слабоволнистые поверхности, осложненные кое-где невысокими моренными холмами и грядами. Сложена низменность водно-ледниковыми отложениями большой мощности. Характер отложений часто можно определить по растительности, которая служит своеобразным индикатором. Так, на песчаных почвах появляются сосновые леса, в то время как на Смоленско-Московской возвышенности сосен почти нет. Там, на глинистых моренных отложениях растут ели.

Мещерская низменность по характеру рельефа напоминает Верхневолжскую низменность, но в среднем на 20-30 м. ниже. Сложена Мещера, как и Верхневолжская низменность, преимущественно водно-ледниковыми песчанистыми отложениями, к которым также приурочены сосновые леса. В то же время низменность знаменита своими болотными ландшафтами. Широкое развитие болот, как и на Верхневолжской низменности, связано с небольшими перепадами высот рельефа, неглубокими эрозионными врезами долин и как следствие плохой дренированностью местности.

По Мещерской низменности протекают самые крупные реки Подмосковья - Москва-река в среднем и нижнем течении, р. Клязьма, и на юге р. Ока. Крупные притоки р. Клязьмы - р. Шерна, р. Поля, левые притоки Москвы-реки - р. Нерская, р. Цна - протекают в неглубоко врезанных долинах. Склоны долин очень пологие и плавно переходят в водораздельные поверхности. Хорошо сохранились древние террасы Москвы-реки и р. Клязьмы. Древнеаллювиальные отложения по характеру не отличаются от водно-ледниковых,. Перекрытых мореной холмов немного, они невысокие с пологими склонами.

Прослеживается связь рельефа Подмосковья с его тектоническим строением; в рельефе наблюдается неясная тенденция к снижению высот с юго-востока на северо-запад, В этом же направлении происходят падение геологических слоев. В то же время крупные формы рельефа, такие, как Смоленско-Московская, Клинско-Дмитровская возвышенности, представляют собой древние водоразделы пра-рек Русской равнины и не являются тектоническими структурами.

Глубинные разломы оказали влияние на направление и ориентировку рек. Даже при беглом анализе топографической карты видно, где реки в плане состоят из почти прямолинейных отрезков, разделенных крутыми коленообразными изгибами. Так, например, Москва-река в верхнем течении, р. Пахра в среднем и нижнем течении имеют почти субширотное направление и параллельны отрезку р. Ски на юге Московской области. В среднем и нижнем течении Москва-река имеет юго-восточное направление и вместе с р. Истрой образует несколько параллельных сегментов, каждый из которых смещен влево вниз по течению от вышележащего сегмента на 5-20 км.

Рельеф Подмосковья в целом сформировался под действием разных факторов. Равнинный характер рельефа предопределен геологическим строением - почти горизонтально лежащими геологическими слоями и малоамплитудными тектоническими движениями.

Величина денудационного среза на равнине зависит от климатических факторов и распределения высот местности, а за длительный геологический промежуток времени - от скорости и характера тектонических движений. В результате многократных изменений климата и направленности тектонических движений земная поверхность в Подмосковье меняла свой характер.. Неоднократно перестраивались линии водоразделов, разделяющих бассейны стока рек, текущих в разном направлении. Современный главный водораздел области - Смоленско-Московская возвышенность - формировался примерно с конца мелового периода. Заметное преобразование рельефа (для такого короткого геологического отрезка времени) произошло в четвертичном периоде во время нескольких оледенений. Ледники на время сгладили неровности рельефа, оказали влияние на некоторую перестройку речной долинной сети.

Оледенения четвертичного периода оставили после себя ледниковые отложения разного возраста, которые сплошным чехлом покрыли водоразделы и долины. В пределах обширных понижений, прежде всего в Верхневолжской и Мещерской низменностях, а также в ложбинах Смоленско-Московской и Клинско-Дмитровской возвышенностей накапливались водно-ледниковые отложения.

Ледник отступил на большей части территории Подмосковья 70-100 тыс. лет назад (на северо-западе области около 10 тыс. лет назад). После схода ледников реки размыли и уничтожили часть ледниковых отложений. Речные долины преимущественно сформировались в понижениях, соответствовавших древним долинам, и таким образом продолжалось их унаследованное доледниковое развитие. Вблизи крупных водных артерий рельеф существенно перестроен, но чем дальше в глубь междуречий, тем лучше сохранился ледниковый рельеф - моренные холмы и западины.

Мещерская низменность по характеру рельефа напоминает Верхневолжскую низменность, но в среднем на 20-30 м. ниже. Сложена Мещера, как и Верхневолжская низменность, преимущественно водно-ледниковыми песчанистыми отложениями, к которым также приурочены сосновые леса. В то же время низменность знаменита своими болотными ландшафтами. Широкое развитие болот, как и на Верхневолжской низменности, связано с небольшими перепадами высот рельефа, неглубокими эрозионными врезами долин и как следствие плохой дренированностью местности.

По Мещерской низменности протекают самые крупные реки Подмосковья - Москва-река в среднем и нижнем течении, р. Клязьма, и на юге р. Ока. Крупные притоки р. Клязьмы - р. Шерна, р. Поля, левые притоки Москвы-реки - р. Нерская, р. Цна - протекают в неглубоко врезанных долинах. Склоны долин очень пологие и плавно переходят в водораздельные поверхности. Хорошо сохранились древние террасы Москвы-реки и р. Клязьмы. Древнеаллювиальные отложения по характеру не отличаются от водно-ледниковых,. Перекрытых мореной холмов немного, они невысокие с пологими склонами.

Прослеживается связь рельефа Подмосковья с его тектоническим строением; в рельефе наблюдается неясная тенденция к снижению высот с юго-востока на северо-запад, В этом же направлении происходят падение геологических слоев. В то же время крупные формы рельефа, такие, как Смоленско-Московская, Клинско-Дмитровская возвышенности, представляют собой древние водоразделы пра-рек Русской равнины и не являются тектоническими структурами.

Глубинные разломы оказали влияние на направление и ориентировку рек. Даже при беглом анализе топографической карты видно, где реки в плане состоят из почти прямолинейных отрезков, разделенных крутыми коленообразными изгибами. Так, например, Москва-река в верхнем течении, р. Пахра в среднем и нижнем течении имеют почти субширотное направление и параллельны отрезку р. Ски на юге Московской области. В среднем и нижнем течении Москва-река имеет юго-восточное направление и вместе с р. Истрой образует несколько параллельных сегментов, каждый из которых смещен влево вниз по течению от вышележащего сегмента на 5-20 км.

Рельеф Подмосковья в целом сформировался под действием разных факторов. Равнинный характер рельефа предопределен геологическим строением - почти горизонтально лежащими геологическими слоями и малоамплитудными тектоническими движениями.

Величина денудационного среза на равнине зависит от климатических факторов и распределения высот местности, а за длительный геологический промежуток времени - от скорости и характера тектонических движений. В результате многократных изменений климата и направленности тектонических движений земная поверхность в Подмосковье меняла свой характер.. Неоднократно перестраивались линии водоразделов, разделяющих бассейны стока рек, текущих в разном направлении. Современный главный водораздел области - Смоленско-Московская возвышенность - формировался примерно с конца мелового периода. Заметное преобразование рельефа (для такого короткого геологического отрезка времени) произошло в четвертичном периоде во время нескольких оледенений. Ледники на время сгладили неровности рельефа, оказали влияние на некоторую перестройку речной долинной сети.

Оледенения четвертичного периода оставили после себя ледниковые отложения разного возраста, которые сплошным чехлом покрыли водоразделы и долины. В пределах обширных понижений, прежде всего в Верхневолжской и Мещерской низменностях, а также в ложбинах Смоленско-Московской и Клинско-Дмитровской возвышенностей накапливались водно-ледниковые отложения.

Ледник отступил на большей части территории Подмосковья 70-100 тыс. лет назад (на северо-западе области около 10 тыс. лет назад). После схода ледников реки размыли и уничтожили часть ледниковых отложений. Речные долины преимущественно сформировались в понижениях, соответствовавших древним долинам, и таким образом продолжалось их унаследованное доледниковое развитие. Вблизи крупных водных артерий рельеф существенно перестроен, но чем дальше в глубь междуречий, тем лучше сохранился ледниковый рельеф - моренные холмы и западины.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ - ОСОБЕННОСТИ ПОДМОСКОВНОГО РЕГИОНА

Гидрогеология - область геологии, где изучается происхождение подземных вод, их физико-химическое взаимодействие с горными породами, в том числе процессы, обуславливающие перемещение в них вод и обмена с ними минеральным веществом. Вода в горных породах может находиться в связанном или подвижном состоянии. Первая из них до поры, до времени удерживается на поверхности или внутри кристаллов минералов силами межмолекулярного притяжения. При этом за счет окислительно-восстановительных, диффузионных, радиационных процессов постепенно меняется химический состав поровой воды. Подвижная вода, перемещается в межкристаллическом пространстве, поэтому имеет постоянный контакт с поровой водой, обмениваясь с ней растворенными компонентами. Таким образом формируется солевой состав подземных подвижных вод. Как правило, в большей степени растворяются карбонатные породы (состоящие из углекислого кальция и/или магния) и хлориды натрия и калия. Поэтому в основном солевой состав подземных вод преимущественно определяется соотношением концентраций именно этих элементов. Ядерные реакции в воде? Существует гипотеза, согласно которой изменение солевого состава воды может происходить и за счет ядерных реакций атомов водорода и кислорода, составляющих молекулы воды, при взаимодействии их с глубоко проникающими космическими частицами. Эта гипотеза подтверждается тем фактом, что перед землетрясениями изменяется не только газовый состав подземных вод (появляются растворенный, водород, гелий, некоторые другие инертные газы), но и меняется изотопный состав, в частности растворенного урана. Насыщенность горных пород водой определяется в большей мере не их минералогическим и, соответственно, химическим составом, а наличием в них свободного пространства и его геометрией, т.е. структурными особенностями. Лучше всего пропускают через себя воду горные породы с интенсивной трещиноватостью, или сложенные разрозненными кристаллами минералов и обломками горных пород. Гидрогеологические особенности Подмосковья В подмосковном регионе водоносными породами являются относительно глубоко залегающие пески и известняки. Пески - это относительно мелко кристаллические (с размерами зерен от десятых долей до первых миллиметров) осадочные горные породы, преимущественно сложенные кварцем и халцедоном (окисью кремния), кремнем (сложным по составу минеральным комплексом в основе которого опять же - окись кремния и алюмосиликаты). Часто на внешней поверхности этих минералов и поверхности их внутрикристаллических микротрещин встречаются окиси и гидроокиси железа, которые придают им желтовато-бурый оттенок. Водоносность песков с точки зрения потребительской - не стопроцентная. В этом можно убедиться , взглянув на гидрогеологическую карту Подмосковья - как видно, большая часть песчаных скважин оказывается на юго-востоке Подмосковья сухарями. Состав подземных вод песчаных горизонтов, как правило проблем не создает, хотя в последнее время кроме иногда мелькающих в них бактерий, азотсодержащих соединений(аммония, нитратов, нитритов), выявляются и тяжелые металлы. Известняки в подмосковном регионе Известняками называют осадочные горные породы, преимущественно состоящие из кальцита-карбоната кальция. Чаще всего внешне известняк напоминает застывший цементный раствор, при этом цвет известняка не обязательно серовато-белых оттенков. Благодаря высокому литостатическому давлению, оказываемому на них вышележащими толщами горных пород, известняки имеют мелкозернистую структуру и высокую плотность. При этом большая часть известняковых отложений нарушена системами трещин различной величины и пространственной ориентировки, по которым и перемещаются подземные воды. Водоносность известняков, помимо общей водонасыщенности определяется характером и интенсивностью трещиноватости. Дебит (водоотдача в единицу времени) скважин одного и того же диаметра, пробуренных в известняках одного горизонта может различаться на 2 порядка, т.е. в 100 раз. Древние известняки каменноугольного периода залегают в Подмосковье на глубинах от 20 метров (юг, юго-восток, до более двухсот метров (северо-восток). Отметки даны по подошве (нижней границе пласта).Слои известняков могут существенно менять свою мощность (толщину) и форму (представляя складки). Кроме того, внутри самих отложений известняков могут встречаться маломощные пропластки глин и окварцованные участки. Если повышается доля карбоната магния, то такие известняки называют доломитизированными. Между слоями песков и известняками на большей части Подмосковья залегают мощные до 60 м отложения глины юрского периода мезозойской эры - времени разгула динозавров. По возрастным, гидрогеологическим и гидрогеохимическим признакам по Подмосковью с севера на юг выделяют 5 гидрогеологических районов. В каждом из районов встречаются определенные горизонты водоносных известняков, названных по месту первоначального нахождения или наибольшего распространения.

Условная гидрогеологическая схема МО (основные водоносные горизонты)

• 1 район

2 горизонта: Клязьминско-Ассельский, местами - Касимовский Lмакс, м - 150 Нмакс, м - 50 Клязьминско-Ассельский (вероятный дебит - 0,3…27 л/с)

Состав:

Fe (мг/л) - 0,2...0,7 (исключая Клин и Талдом) F (мг/л) - 0,2…1 Ж - 4-7 м-э/л HCO3-, SO4-2, Ca2+, Mg2+

Касимовский (вероятный дебит - 2…8 л/с)

Состав:

Fe (мг/л) - 0,3...0,4 (Дмитров, Ногинск, Орехово-Зуево - 1,5…3,9) F (мг/л) - до 3,6 Ж - 5,2…6 м-э/л H2S (Дмитров) - до 0,003 мг/л

• 2 район

2 горизонта: Касимовский и Подольско-Мячковский

Касимовский (вероятный дебит - 0,5...7 л/с) Lмакс, м - 20...125 Нмакс, м - 10...60

Состав:

Fe (мг/л) - 0,2...0,9 - до 5 (Егорьевск, Клин, Солнечногорск, Химки) Ж - 3...7 м-э/л HCO3-, Ca2+, Mg2+, Na+

Подольско-Мячковский - Балашиха, Егорьевск, Химки (вероятный дебит - 0,5...7 л/с) L, м - 25...180 Н, м - 20...90

Состав:

Fe (мг/л) - 0,1...1,0 - до 6 (Егорьевск, Клин, Солнечногорск, Химки) Ж - 3,5...7,2 м-э/л HCO3-, Ca2+, Mg2+, Na+

• 3 район

2 горизонта: Подольско-Мячковский, местами - Каширский, частично оба (вероятный дебит - 1,5...7 л/с)

Западная часть: Lмакс, м - более 100 Н, м - более 100

Восточная часть: L, м - 20...80 Н, м - 18...40

Состав:

Fe, мг/л - 0,5...2,3 - до 7,5 (Нарофоминск) F, мг/л - 0,2...1,0 - до 4,8 (Можайск) Ж, м-э/л - 5...7 H2S, мг/л - до 0,003 (местами)

• 4 район

2 горизонта: Каширский и Окско-Протвинский (вероятный дебит - 0,7...7 л/с) L, м - 80...160 Н, м - 80...100 (до 150)

Состав:

Fe, мг/л - 0,5...2,5 F, мг/л - 0,2...1,0 - до 4,8 (Можайск) Ж, м-э/л - 5...7,5 СО32-, Ca2+, Mg2+ - 0,4 г/л

• V район

Окско-Протвинский горизонт (вероятный дебит - 0,1...4 л/с) L, м - 20...80 Н, м - 15...30

Состав:

F, мг/л - 0,1...1,5 F, мг/л - 0,1...1,5 Ж, м-э/л - 4...7,7 СО32-, Ca2+, Mg2+ - 0,4 г/л

В пояснениях указаны L - глубина залегания известняка в метрах (по подошве), Н - напор воды в скважине (расстояние от поверхности земли до устоявшегося после откачки уровня воды), жесткость (Ж) и гидрогеохимические характеристики вод - ее солевой состав.

Химический состав подземных вод известняковых горизонтов - преимущественно гидрокарбонатный, кальциево-магниевый, часто с высоким содержанием железа и фтора. Предельно допустимые концентрации (ПДК) железа и фтора составляют соответственно 0.3 мг/л и 0.7-1.5 мг/л. Жесткость воды, определяется суммарным содержанием кальция и магния, выраженным в миллиграмм-эквивалентах на литр, формально не превышает уровень ПДК( 7 мг-э/л). Вместе с тем, для нормальной работы домашней водной техники и для питьевых целей жесткость должна быть снижена до уровня 2.5-3 мг-э/л.

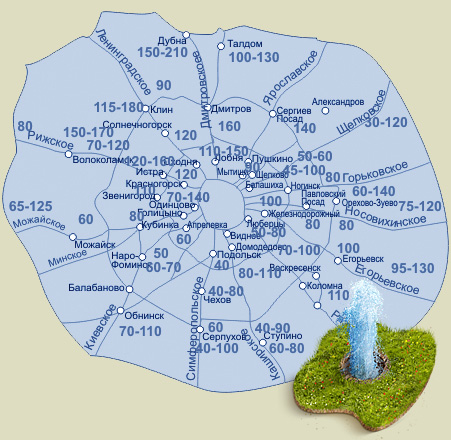

Красные цифры на схеме - интервал залегания водоносных песков, голубая цифра под ними - вероятность (1=100%) присутствия воды (по фактическим данным бурения скважин компаниями КВО и Мосгеоплан).

Гидрогеология глубоких и малых скважин Московской области

Основным источником водоснабжения загородных домов в Московской области являются водоносные комплексы каменноугольных палеозойских отложений. Перечислим их:

гжельско-ассельский и касимовский водоносные горизонты верхнего карбона, подольско-мячковский и каширский горизонты среднего карбона, протвинский и алексинско-тарусский горизонты нижнего карбона. Перечисленные горизонты разделены между собой достаточно выдержанными прослоями глин, поэтому связи между собой они практически не имеют. Каждый горизонт имеет свои особенности водообильности, величины напора и химического состава подземных вод.

гжельско-ассельский и касимовский водоносные горизонты верхнего карбона, подольско-мячковский и каширский горизонты среднего карбона, протвинский и алексинско-тарусский горизонты нижнего карбона. Перечисленные горизонты разделены между собой достаточно выдержанными прослоями глин, поэтому связи между собой они практически не имеют. Каждый горизонт имеет свои особенности водообильности, величины напора и химического состава подземных вод.

По этим характеристикам Московскую область можно разделить на шесть гидрогеологических районов.

1. Водоносный гжельско-ассельский карбонатный комплекс

Является основным источником водоснабжения в Талдомском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Пушкинском, Щелковском, Ногинском, Павлово-Посадском, северной части Орехово-Зуевского и Шатурского административных районов. Глубина залегания водовмещающих пород: от 2 до 190м. Горизонт характеризуется весьма высокой, хотя и неоднородной водообильностью. Удельные дебеты скважин изменяются от 3 до 50 м3/час. Воды пресные, с нормативным содержанием примесей. Иногда отмечается повышенное содержание железа и фтора.

Является основным источником водоснабжения в Талдомском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Пушкинском, Щелковском, Ногинском, Павлово-Посадском, северной части Орехово-Зуевского и Шатурского административных районов. Глубина залегания водовмещающих пород: от 2 до 190м. Горизонт характеризуется весьма высокой, хотя и неоднородной водообильностью. Удельные дебеты скважин изменяются от 3 до 50 м3/час. Воды пресные, с нормативным содержанием примесей. Иногда отмечается повышенное содержание железа и фтора.

2. Водоносный касимовский карбонатный комплекс

Из этого водоносного горизонта берут воду Клинский, Солнечногорский, Мытищинский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Щелковский, Орехово—Зуевский, Ногинский, Павлово-Посадский, Раменский, Шатурский и Егорьевский районы. Водообильность у касимовского горизонта, как и у гжельско-ассельского весьма высокая, но неоднородная, дебеты скважин изменяются от 3 до 50 м3/час. Наибольшая водообильность отмечается в долинах рек. По химическому составу воды пресные, количество минеральных примесей 0,1-0,6 г/литр. В некоторых скважинах отмечается повышенное содержание железа и фтора.

Из этого водоносного горизонта берут воду Клинский, Солнечногорский, Мытищинский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, Щелковский, Орехово—Зуевский, Ногинский, Павлово-Посадский, Раменский, Шатурский и Егорьевский районы. Водообильность у касимовского горизонта, как и у гжельско-ассельского весьма высокая, но неоднородная, дебеты скважин изменяются от 3 до 50 м3/час. Наибольшая водообильность отмечается в долинах рек. По химическому составу воды пресные, количество минеральных примесей 0,1-0,6 г/литр. В некоторых скважинах отмечается повышенное содержание железа и фтора.

3. Водоносный подольско-мячковский карбонатный комплекс

Этот водоносный горизонт распространен почти на всей территории Московской области, за исключением юго-западной части. Он является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Волоколамском, Шаховском, Истринском, Рузском, Можайском, Одинцовском, Наро-Фоминском, Подольском, Домодедовском, Воскресенском, Коломенском, Чеховском административных районах. Глубина залегания кровли подольско-мячковского водоносного горизонта начинается от 10-20м в долинах рек Рузы, Москвы, Пахры и Оки (местами он даже выходит на поверхность) и возрастает в северо-восточном направлении, достигая 450м. Напор воды в скважинах колеблется от 20 до 120м. Дебет скважин на воду, пробуренных на этот водоносный горизонт может достигать 15 м3/час. Минерализация воды возрастает к северо-востоку от линии Дмитров-Ногинск-Шатура и достигает 10 мг/литр, с повышенным содержанием фтора (до 6 мг/литр) и железа (до 2-3, иногда 7-10 мг/литр). Поэтому, если вы проживаете в данных районах, вам придется задуматься о приобретении качественной системы водоочистки.

Этот водоносный горизонт распространен почти на всей территории Московской области, за исключением юго-западной части. Он является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Волоколамском, Шаховском, Истринском, Рузском, Можайском, Одинцовском, Наро-Фоминском, Подольском, Домодедовском, Воскресенском, Коломенском, Чеховском административных районах. Глубина залегания кровли подольско-мячковского водоносного горизонта начинается от 10-20м в долинах рек Рузы, Москвы, Пахры и Оки (местами он даже выходит на поверхность) и возрастает в северо-восточном направлении, достигая 450м. Напор воды в скважинах колеблется от 20 до 120м. Дебет скважин на воду, пробуренных на этот водоносный горизонт может достигать 15 м3/час. Минерализация воды возрастает к северо-востоку от линии Дмитров-Ногинск-Шатура и достигает 10 мг/литр, с повышенным содержанием фтора (до 6 мг/литр) и железа (до 2-3, иногда 7-10 мг/литр). Поэтому, если вы проживаете в данных районах, вам придется задуматься о приобретении качественной системы водоочистки.

4. Водоносный каширский карбонатный комплекс

Каширский водоносный комплекс распространен на всей территории Московской области и размыт на юге. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Глубина их залегания изменяется от 10-20 м в долинах рек до 30-40 м на водоразделах. Каширский горизонт в основном напорный. Величина напора увеличивается по мере погружения горизонта в северо-восточном направлении. Удельный дебет скважин, пробуренных на этот горизонт, как правило, небольшой: 2–3 м3/час. Минерализация воды достигает 1,0 мг/литр с преобладанием сульфатов. Каширский водоносный комплекс в основном эксплуатируется в южной и юго-западной частях Московской области.

Каширский водоносный комплекс распространен на всей территории Московской области и размыт на юге. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Глубина их залегания изменяется от 10-20 м в долинах рек до 30-40 м на водоразделах. Каширский горизонт в основном напорный. Величина напора увеличивается по мере погружения горизонта в северо-восточном направлении. Удельный дебет скважин, пробуренных на этот горизонт, как правило, небольшой: 2–3 м3/час. Минерализация воды достигает 1,0 мг/литр с преобладанием сульфатов. Каширский водоносный комплекс в основном эксплуатируется в южной и юго-западной частях Московской области.

5. Водоносный протвинский карбонатный комплекс

Водовмещающими породами являются трещиноватые, часто закарстованные известняки. В северо-восточных районах появляются загипсованные доломиты, что сказывается на химическом составе воды. Уровни воды в скважинах на этот водоносный горизонт составляют от 9 м (у Можайска) до 89 м (у Подольска), а к северо-востоку от Москвы увеличиваются до 110-150 м. Дебет скважин составляет 3-5 м3/час. Вода в протвинском горизонте жесткая (до 15-20 м. моль/литр), с повышенным содержанием железа (2-3 мг/литр) и фтора (до 5 мг/литр).

Водовмещающими породами являются трещиноватые, часто закарстованные известняки. В северо-восточных районах появляются загипсованные доломиты, что сказывается на химическом составе воды. Уровни воды в скважинах на этот водоносный горизонт составляют от 9 м (у Можайска) до 89 м (у Подольска), а к северо-востоку от Москвы увеличиваются до 110-150 м. Дебет скважин составляет 3-5 м3/час. Вода в протвинском горизонте жесткая (до 15-20 м. моль/литр), с повышенным содержанием железа (2-3 мг/литр) и фтора (до 5 мг/литр).

6. Водоносный алексинско-тарусский карбонатный комплекс

Глубина залегания комплекса меняется от нескольких метров в долинах до 110 м на водоразделах и увеличивается в северо-восточном направлении, достигая 350-400 м в районе Шатуры и Дмитрова. Уровни воды в артезианских скважинах меняются от 0 до 60 м, снижаясь к долинам Волги и Оки. Дебет скважин пробуренных на алексинско-тарусский водоносный комплекс низкий, поэтому для централизованного водоснабжения он используется совместно с вышележащим протвинским водоносным горизонтом.

Глубина залегания комплекса меняется от нескольких метров в долинах до 110 м на водоразделах и увеличивается в северо-восточном направлении, достигая 350-400 м в районе Шатуры и Дмитрова. Уровни воды в артезианских скважинах меняются от 0 до 60 м, снижаясь к долинам Волги и Оки. Дебет скважин пробуренных на алексинско-тарусский водоносный комплекс низкий, поэтому для централизованного водоснабжения он используется совместно с вышележащим протвинским водоносным горизонтом.

Приведенные выше характеристики основных водоносных комплексов Подмосковья говорят о том, что бурение скважин на воду в юго-западном и центральном районах затруднительно, так как водоносные горизонты в этих районах истощены. То есть воды в них немного, и качество ее оставляет желать лучшего – повышенная жесткость и избыток примесей. Если вы проживаете в этих районах, вам придется потратиться и на бурение скважины, и на хорошую систему водоочистки.